共通の価値観―コア・バリューの形成に関する議論は、ともすれば精神論的な要素を伴う傾向がある。しかし、ザッポスをはじめとした成功企業の多くは、プロセスや仕組みに落とし込むための「戦略性」が強いという特徴も併せ持つ。日米をまたにかけてコンサルティング活動を行う石塚しのぶ氏が、2回にわたって「戦略的企業文化」についてまとめる。

米国では、ディールとケネディという2人のコンサルタントの共著による『シンボリック・マネジャー(原題『Corporate Cultures』)』が1982年に出版されて以来、「企業文化」についてさまざまな議論が交わされてきた。しかし、近年話題になっている企業文化は意味合いが大きく異なる。ザッポス、コンテイナー・ストア、パタゴニア、サウスウエスト航空、ホール・フーズ・マーケット、トレーダー・ジョーなど、企業文化を競争優位の源泉として市場を先導している先進企業を研究した結果、経営の中核をなす企業文化を従来型の企業文化と区別する意味で「戦略的企業文化」と定義づける。

生き残る条件、組織の土台―戦略的企業文化「5つの条件」

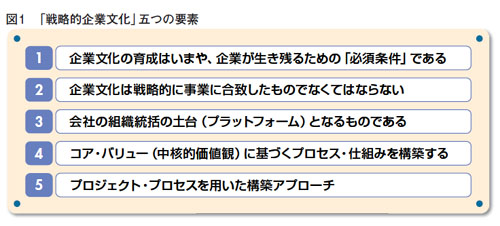

戦略的企業文化の特徴として、図1に5つの要素を示す。

①企業文化の育成は、これからの企業が生き残るための「必須条件」である

かつての企業文化は、企業経営にとっては「あればなおよい」という程度の補足的要素として捉えられていた。しかし今後は、構築できるか否かが企業にとって「存続か死か」の分かれ目になる。

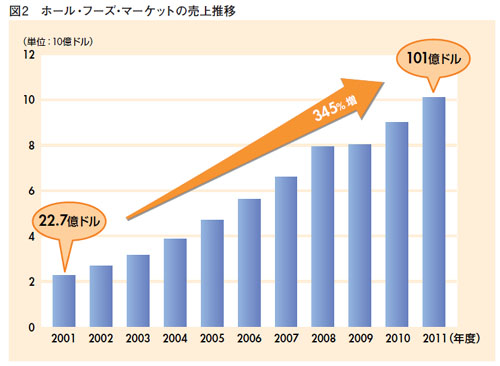

例えば、ホール・フーズ・マーケット(年商101億ドル)やトレーダー・ジョー(年商85億ドル(推定))のような企業は、過去10年間で米食品小売市場において揺るぎない地位を築いた。一方、大手かつ従来型スーパーのクローガーやセイフウェイは依然として規模は膨大だが、その成長は緩慢であり、過去10年間でクローガーは68%、セイフウェイは27%しか売り上げを伸ばしていない。しかし、ホール・フーズ・マーケットの同期間の売上成長率は350%近い(図2)。この違いはどこから来たのか。

ホール・フーズ・マーケットもトレーダー・ジョーも、独特な企業文化を持つ会社であり、その使命や価値観が売場作りや商品戦略、接客などといった事業戦略に色濃く反映されている。かたや、従来型スーパーは無個性、無味乾燥な印象が強く、いったん店に入ってしまうと、買い物をしている店の名前すら思いだせなくなるほどだ。

価格や品数の多さで勝負できた時代はとっくに終わり、生活者はショッピングにユニークな体験と意義を求めつつある。結果、戦略的企業文化という確固たる、そして意図的な「個性」と「信条」を持った企業に軍配が上がったということだ。

②企業文化は戦略的に事業に合致したものでなくてはならない

故ピーター・ドラッカーは「企業文化は“戦略”を朝飯に食らう」と言ったという。つまり、どんなに立派な戦略が存在したところで、それにふさわしい企業文化がなければ始まらないということだ。言い換えれば、戦略を遂行するのは人。そして、企業の中の人の統一と調和を図ることが企業文化である。

原則として、企業文化は戦略的に事業に合致したものでなくてはならない。もっと言えば、サービス・カンパニーにはそれにふさわしい「戦略的サービス文化」があり、テック企業や製造業の会社には「戦略的イノベーション文化」があるべきだ。

近年、米国でも日本でも話題を集め認知度が高まった戦略的サービス文化の代表格は、ネット通販企業のザッポスである。

ザッポスは「最高のサービスを提供する会社」になることを使命に企業文化を作り込んできた。近年ではさらに進化し、「幸せを届ける」というコア・パーパス(存在意義)を掲げるようになっているが、「サービスを通してWOW(驚嘆)を届ける」というコア・バリュー(中核的価値観)にはじまり、顧客、従業員、取引先、地域共同体、そして社会と、すべてのステークホルダーに対する幸せの提供を目的として、社内のあらゆる仕組みが形づくられている。

また、戦略的イノベーション文化の代表格としてはグーグルや産業/経験デザイン会社のイデオがある。グーグルの仕組みのひとつとしては、エンジニアたちが勤務時間の20%を何でも好きなプロジェクトに充当することができるという制度が有名だ。しかし、そういった制度だけではなく、オフィス環境や会議のプロセスなどすべてが、イノベーションを創出する文化を基盤に整えられている。

③会社の組織統括の土台(プラットフォーム)となるものである

従来型企業組織は階級型組織であり、「指令による制御」を組織統括の土台としているが、フラットかつオープンな組織体制(意思決定が中央集権型ではなく、分散された組織体制)においては、企業文化―つまり価値観の統一が組織を統括する上での基本となる。

これは店舗やコンタクトセンターなど顧客接点の現場を想定するとわかりやすい。古い考え方に基づくコンタクトセンターにおいて指令による制御の役割を果たすのは「マニュアル」であり、「スクリプト」である。

従来型のコンタクトセンターでは、多くの場合、オペレータには自由裁量権限を持たせていない。万事に関してルールブックに従い、是か非かを決めること、または権限を持つ上長にエスカレーションすることが要求される。

ルール一点張りの紋切り型の対応では、昨今の顧客は満足させることができないばかりか、ともすると怒りを買ってしまう。そこで、オペレータ一人ひとりが自らの感性や創造性を発揮して、臨機応変な対応をすることが望まれるわけだが、個人が勝手気ままに判断を下していたのでは会社が意図するサービス体験を一貫して提供することはできない。

そのような時代の要求に応えて、価値観によって“組織の中の人”の統括を図る土台となるのが戦略的企業文化である。

④コア・バリュー(中核的価値観)に基づくプロセス・仕組みを構築する

従来型の企業文化の考え方や取り組まれ方における最大の落とし穴は、その多くが“精神論”に終始してしまう点にある。会社の理念や経営指針、社訓、社是などを成文化している会社は珍しくないが、それらが“壁の上の標語”としか認知されず、従業員の行動に反映されていないのがむしろ普通だ。

企業文化について「大事なのはわかるが、どうアプローチすればいいのかわからない」「やっても意味がない」というジレンマが経営者から聞かれるのは、常にこういった現実に直面しているからであろう。

戦略的企業文化は、組織の中に息づき、現場の日々の行動の中に活かされてこそ意味をなす。だから、戦略的企業文化では「こうあるべき」という精神論ではなく、「コア・バリューを基にしたプロセスや仕組みで価値観の実践を習慣づける」という体系立てられたアプローチをとるべきだ。このアプローチを「コア・バリュー経営」と呼ぶ。

さらに戦略的企業文化は、究極的には、企業としての価値創造に貢献することを前提に取り組まれるべきものだ。ただ単に「善い行いをする」や「楽しい職場をつくる」ことを目的に取り組むのではない。

ザッポス社CEOのトニー・シェイ氏は、「企業文化を築いて、育めば、成果は後からついてくる」と述べているが、これは裏返せば「成果あってこその企業文化」ということだ。事業体としての責任、従業員、顧客、地域共同体、そして社会への価値創造に貢献するための取り組みであるということが、戦略的企業文化の前提となる。

⑤プロジェクト・プロセスを用いた構築アプローチ

「企業文化の落とし穴」として挙げた精神論としてのアプローチという点にも関連するが、従来的な企業文化の構築というものは、行動指針や価値観を定めるのみで、それ以降は“思いつき”に基いた積み重ね方式で取り組まれることが多かった。この理由としては、企業文化構築の方法論が確立されていなかったこと、そして、企業文化をトップから現場にまで浸透させ、日々の意思決定や行動に徹底することの重要性が理解されていなかったことなどが考えられる。

先にも述べたが、戦略的企業文化とは、組織統括のプラットフォームだ。従ってその構築とは、例えれば企業が適正に機能するために基幹システムをそっくり入れ替えることに比肩する大掛かりなものである。

基幹システムを刷新する場合、社内にプロジェクト・チームが任命され、時には外部のコンサルタントを雇って、プロジェクト・プランがレイアウトされるはずだ。そのスケールや重要性を考慮すれば、戦略的企業文化の構築も同様のアプローチがされるべきと考える。

プロジェクト・プロセスを用いて、目的や成果物、タスク、リソース配分やスケジュールなどをあらかじめ定義し、組織内で共通理解しておくことにより、戦略的企業文化の構築を最も効率(時間・コスト)よく達成し、最高の成果を引き出すことができる。

ウォルマートも着手し始めた「コア・バリュー経営」

2011年9月の「エコノミスト」誌の記事によると、世界最大の小売業者であるウォルマートは「グローバル化とテクノロジーの発展で目覚しく変わる市場で、指令と制御に基づく組織体制の限界を実感し“共通の価値観”を柱とした企業文化の構築に躍起になっている」と記されている。ウォルマートとしては、「従来の組織体制では、変化のスピードや顧客ニーズの多様化に柔軟に対応できない。従業員が共通の価値観をもち、会社の使命を共有する環境であれば、現場への意思決定権限の委譲を安心して行うことができると考えている」と記事は続いた。

ここで着目して欲しいのは、「コア・バリューを軸にした仕組み作り」という考え方が社会や顧客ニーズの変化によって促されたものであること―そして「現場」というキーワードだ。

そもそも、企業文化とは大多数の人間によって共有されてはじめて成立する。企業で大多数を占めるのは「現場」で働く人たちだ。そこに浸透してこそ企業文化が最大の効果を発揮するのは自明の理である。

マスメディアから“顧客接点”へ―ブランディング媒体の移行

店舗やコンタクトセンターなど、顧客体験創造の現場の重要度は日に日に高まっている。それは、顧客を巡る戦場が広告から“接点”に移ったからである。ブランド作りもマスメディア広告には頼れない。生活者にとって、TVや新聞の広告はいとも看過しやすい“行きずり”にすぎなくなっている。むしろ、顧客の心に最も強烈な印象を残す、最も強力な「ブランディング媒体」とは人であり、人が創出する体験である。

長年、膨大な品揃えと激安価格を価値提案としてきたウォルマートが、顧客接点における顧客体験作りに注力し始めたことは極めて興味深い。

かつては「モノが安く手に入る」ことだけを目指して顧客は店舗を訪れたから、接客は最大公約数的な基準を満たしてさえいればよかった。店員は規則に基づく対応をしていれば十分だったが、ウォルマートのように、突出した低価格を提供し、勝利を収めてきた企業でさえ、今後はそれが通用しなくなる。品数と低価格だけを求めるのなら、ネット通販のアマゾンでこと足りるのだ。

ダラー・ジェネラルやファミリー・ダラー・ストア、そしてダラー・ツリーといった「エクストリーム・バリュー・ストア(超ディスカウント・ストア)」がウォルマートを凌ぐ勢いで成長しているのは、天下のウォルマートももはやロー・プライス・リーダーという玉座の上にあぐらをかいてはいられないことの表れといえる。

今後は、業界や業種を問わず、顧客体験を巡る競争になる。そして、顧客体験を創る現場である店舗やコンタクトセンターが競争の最前線となることは間違いない。自社の個性や価値観を色濃く打ち出したユニークなサービス体験を創造できるか否か―そして、いかにして個々の顧客の状況やニーズを汲み取った「個客志向のサービス」を創造するかが課題の核心となる。

指令による制御ではなく「価値観による統一」がキーワードになってくるわけだが、その基盤となるのが戦略的企業文化だ。

戦略的企業文化という土台を築くことで、現場はどのように変わるのか、どのように変わることが求められているのか―次回はコンタクトセンターを中心に、戦略的企業文化が可能にる現場作りについて米国の事例を交えながら解説する。(本連載(下)の記事はこちらからどうぞ。)

*本記事は『コンピューター・テレフォニー』(2012年7月号)に掲載されました。

*こちらからPDFでもご覧になれます。→PDFをダウンロード(289KB)